Alle Fotos: Petra Bruder

Let’s talk about feminism: Die feministischen Generationendialoge

Mit dem Ziel, unterschiedliche Generationen der feministischen Bewegungen mit ihren vielfältigen Perspektiven und Kämpfen in Frankfurt am Main zusammenzubringen, veranstaltete das Frauenreferat die feministischen Generationendialoge. In Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung Hessen sowie dem Cornelia Goethe Centrum. Unterstützt vom Historischen Museum Frankfurt, dem Amt für multikulturelle Angelegenheiten, dem Künstlerhaus Mousonturm, der Evangelischen Akademie Frankfurt und dem Frauenbegegnungszentrum EVA.

Der Zuspruch war überwältigend: Über 300 Anmeldungen, mehr als 500 Likes auf Facebook und 70 Referent*innen.

Das Tagungsprogramm ist hier zu finden.

Das Auftaktpodium im Historischen Museum lud unterschiedliche Generationen und Positionen zur Auseinandersetzung und Begegnung ein. Interessant waren dabei vor allem biografische Spuren, Momente der Politisierung und Strategien der Mobilisierung. Es kamen zu Wort: Frauen* aus Institutionen und Gruppen, Frauen der zweiten Frauenbewegung, sowie Initiativen von Frauen* of colour oder Selbstorganisationen von Migrant*innen.

Eine Erkenntnis für die verschiedenen anwesenden Generationen war: die Protestaktionen auf der Straße, im privaten, und beruflichen Leben sind sehr wichtig für die Sichtbarkeit und Reichweite der Forderungen, aber Fortschritte können nur durch die ergänzende Arbeit in Gremien und Institutionen erfolgen.

Zitat aus dem Workshop „Politische Partizipation“

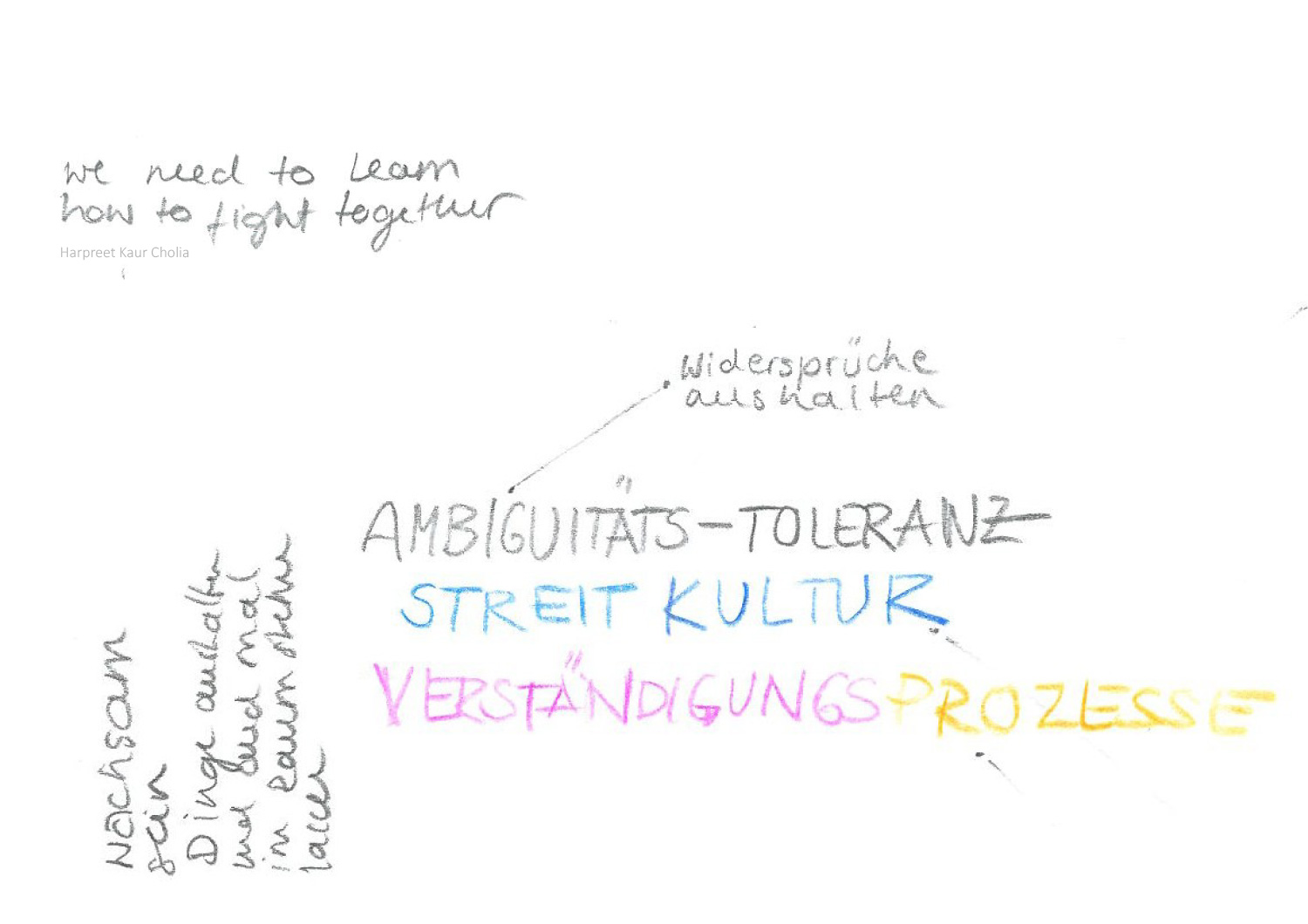

Statt die eigenen Kämpfe innerhalb der Institutionen zu führen, ist es viel wichtiger, sich autonom außerhalb der Kulturinstitutionen zu organisieren. Wenn wir als Bewegung groß werden und gemeinsam solidarische Praxen und Allianzen initiieren, müssen wir nicht mehr in vielen, kleinen Splittergruppen agieren, sondern können gemeinsam mehr bewirken.

Zitat aus dem Workshop „Kunst, Revolte, Allianzen“

Tag zwei griff Themen des Vorabends wie „Existenzsicherung“, „Queerverbindungen“ „Politische Partizipation“ oder „My body my choice“ auf und schuf Raum für inhaltliche Diskussion und Vertiefung in Workshops oder Foren an den unterschiedlichen Veranstaltungsorten wie dem EVA oder Evangelischen Akademie.

Einige Eindrücke aus den Workshops finden Sie hier: geschrieben von Stipendiat*innen der Heinrich-Böll-Stiftung, vom Frauenreferat zusammengefasst.

Existenzsicherung

Der Kampf um die Selbstbestimmung der Frau zieht sich durch alle gesellschaftlichen Teilbereiche. Die selbstständige Existenzsicherung in Zeiten von prekären Beschäftigungsverhältnissen und unsicheren Renten nimmt dabei eine zentrale Rolle ein. Der Workshop widmete sich diesem Thema mit einer Podiumsdiskussion und einer anschließenden Fragerunde Die erste Referentin Dr. Mechthild Veil erläuterte die Etappen frauenpolitischer Phasen und setzte so das gesellschaftspolitische und juristische Setting, in dem verschiedene Generationen von Feminist*innen arbeiteten, beginnend mit Art. 3 GG vs. Weimarer Verfassung, tariflichen Lohnabschlägen, Reformen im Ehe- und Familienrecht, Erziehungsgesetz, Anerkennung von Kindererziehungszeiten im Rentenrecht, Teilzeit- und Befristungsgesetz, bis zum Elterngeld 2007. Dem hatte die zweite Referentin, Autorin und Bloggerin Antje Schrupp, eine radikale Kapitalismuskritik entgegenzusetzen, da für sie die Abhängigkeit vom Ehemann nicht durch die Abhängigkeit vom Kapitalismus ausgetauscht werden dürfe. Der Fokus ihrer Vorrednerin auf Arbeitsmarktplatzierung greife zu kurz und insbesondere das Elterngeld spiele wohlhabende gegen sozialökonomisch schlechter-gestellte Frauen* aus. Weiterhin eröffnete sie eine intersektionale Perspektive auf Pay Gaps, da für sie der Gender Pay Gap zusammen mit anderen Pay Gaps gedacht werden müssen. Das Ziel des Feminismus müsse es sein Existenzsicherung getrennt von Employability zu denken. Die dritte Referentin Katrin Rosemarie Bieber berät Frauen*, die von der Haus- und Sorgearbeit in Erwerbstätigkeit umsteigen wollen und ergänzte die Debatte dahingehend, dass es neben den finanziellen Aspekten auch um die persönliche Selbstverwirklichung der Frauen* gehe. Die vierte Referentin Heike Gumpert forscht im Bereich „Aufwertung von Frauen*arbeit“. Durch diesen wissenschaftlichen Beleg gewann die Forderung nach gerechter Bezahlung für gleichwertige Arbeit mehr Durchschlagskraft, auch wenn bis heute die Implementierung wirkungsvoller Instrumente fehlt. Die fünfte Referentin Unica Peters berät Frauen* zum Thema Start-ups, um der strukturellen Benachteiligung in traditionellen Unternehmen durch den Weg in die Selbstständigkeit zu entkommen und die Start-up Szene zu diversifizieren. Vor allem die Vereinbarkeit von Arbeitszeit und Kindererziehung stelle in der Selbstständigkeit einen großen Vorteil dar. Die letzte Referentin, Nadia Qani, gründete einen kultursensiblen Pflegedienst, nachdem sie auf dem deutschen Arbeitsmarkt nach ihrer Flucht aus Afghanistan keinen Anschluss fand. Ihr liege vor allem die berufliche Weiterbildung ihrer Mitarbeiter*innen am Herzen und so fördert sie etwa 300 Migrant*innen bereits vor ihrem Statusbescheid. Die Referentinnen* repräsentierten somit unterschiedliche Ansätze, wie Frauen* empowert werden können, und wiesen verschiedene Problemfelder aus, deren konsequente Bearbeitung für die Beendigung struktureller Diskriminierung und selbstständige Existenzsicherung unentbehrlich ist.

Im zweiten Teil wurde der Austausch zwischen Podium und Publikum eröffnet. Essenziell war immer wieder die Frage, ob es überhaupt erstrebenswert sei, sich mit den eigenen Ressourcen in ein männlich konnotiertes und kapitalistisches System zu begeben und dieses dann mit der eigenen Arbeitskraft zu unterstützen. Ein weiteres Diskussionsthema beschäftigte sich mit der Anerkennung von Care-Arbeit. Hier bestand Konsens darin, dass diese Arbeit mehr Wertschätzung verdient, die in der Logik des kapitalistischen Systems mit Entlohnung einhergehen muss. Zudem ging es in der Diskussion oft um das Thema Selbstständigkeit und Unternehmensgründung. Das Publikum kritisierte, dass Arbeiter*innen und Menschen mit Migrationshintergrund oftmals aus der Debatte ausgeschlossen würden.

– von Alina Klehr und Karolin Kolbe

Her mit dem guten Leben

Der Workshop umfasste verschiedene Aspekte und Dimensionen des Themas Care-Arbeit. Zum Einstieg spielten die Teilnehmenden das „Care-Bingo“ vom Netzwerk CareRevolution. Auf diese Weise wurde sich spielerisch dem Begriff des „guten Lebens“ genähert und herausgearbeitet, wofür dieser steht. Durch die Nebeneinanderstellung wichtiger Bestandteile des „guten Lebens“ wurde die strukturelle Dimension dieser vermeintlich privaten Gegebenheiten deutlich. In Kleingruppen diskutierten die Teilnehmenden anschließend den Text „Feministische Kritik an Erwerbsarbeit und am Arbeitsbegriff“[1]. Anschließend folgten zwei frontale Inputvorträge zu den Themen „Überblick zum Care-Diskurs in feministischen Bewegungen und Theorien“ (Jan Wetzel) sowie „Feminisierung und Kolonialismus von Arbeit“ (Encarnación Gutiérrez Rodríguez). Abschließend folgte eine Diskussionzwischen Referierenden und Teilnehmenden, die von Anna Kellermann (Amt für Multikulturelle Angelegenheiten, LSBTIQ-Stelle) moderiert wurde.

Zentral für die gesamte Diskussion war die Frage in welchem Verhältnis Emanzipation und Arbeit stehen?Im Kontext dessen wurde darüber diskutiert, ob Emanzipation erreicht ist, wenn Frauen* entlohnte, öffentlich sichtbare Erwerbsarbeit und Karriere machen? Damit dies möglich ist, müssen unter anderem folgende Forderungen erfüllt sein: Chancengleichheit in Ausbildung und beruflichem Aufstieg, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Kollektivierung von Erziehungsarbeit, flexible Arbeitszeiten, Möglichkeit zur Heimarbeit, kinderfreundliche Gestaltung der Arbeitsplätze, Verkürzung der entlohnten Arbeitszeit, Lohngleichheit von Männern und Frauen*. Feststellbar ist eine Tendenz der Emanzipation weißerFrauen durch Karriere in sichtbarer Lohnarbeit, bei gleichzeitiger Rassifizierung von Care-Arbeit, die weiterhin geringgeschätzt und schlecht entlohnt ist. Somit ist Care-Arbeit als Teil geschlechtsspezifischer, rassifizierter gesamtgesellschaftlicher Arbeitsteilung zu verstehen. Daran schloss die Frage an, ob Emanzipation durch die Aufwertung feminisierter, rassifizierter Arbeit stattfinden kann? Notwendig wäre in diesem Sinne ein transformativer Prozess hin zu einer Gesellschaft, die Car-Arbeit als zentral für ihr Bestehen ansieht. Das dichotome Verständnis von Produktions- und Reproduktionsarbeit muss dazu aufgebrochen werden: Wenn niemand wäscht, kocht, abspült, putzt, Kinder und Pflegebedürftige pflegt und soziale Beziehungen aufrecht erhält, sind die Grundvoraussetzungen nicht gegeben die man benötigt, um Lohnarbeit nachgehen zu können. Damit einhergehende Forderungen sind beispielsweise: Anerkennung und Aufwertung von Sorgearbeit und Care-Ethik, Lohn für Hausarbeit, Hausfrauen*streik, bezahlter Hausfrauen*tag, bessere Arbeitsbedingungen in Care-Berufen. Hierbei besteht jedoch weiterhin die Gefahr, dass Frauen* auf klassische Care-Tätigkeiten festgeschrieben werden, und Männer/Väter diesbezüglich keine Verantwortung übernehmen. Care muss hingegen als common careverstanden werden, nicht individualisiert, sondern als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Zudem sind Arbeitsmoral und kapitalistische Produktivitätslogik generell zu hinterfragen (Emanzipation von der Arbeit). Im Sinne einer Wertedebatte gilt es zu hinterfragen, warum Menschen sich so sehr über Arbeit und Produktivität definieren und sich selbst oder anderen dementsprechend Wert zusprechen.

[1]Scheele, Alexandra (2009): Jenseits von Erwerbsarbeit? Oder: Ein neuer Versuch, die richtigen Fragen zu finden. In: Kurz-Scherf, Ingrid et al.: Feminismus: Kritik und Intervention. Westfälisches Dampfboot Münster, S. 180–196

– von Miriam Kruse

Kunst, Revolte, Allianzen

Der Workshop bot einen Ausblick über Formen und Ausdrücke feministischer Kritik in der jeweiligen Arbeitspraxis von fünf Frauen*, die im Frankfurter Kulturbetrieb tätig sind. Zu Beginn gab die Moderatorin Elisa Liepsch (Künstlerhaus Mousonturm) einen Überblick der Statistiken und Studien zu Frauen* im Kunst‑, Kultur- und Medienbetrieb: Dieser ist fast überall männerdominiert. Seit #metoo habe sich jedoch einiges getan, unter anderem durch neue Räume der Artikulation, des Widerstands und durch Bündnisse, die von Menschen, wie beispielsweise den fünf Impulsgeber*innen, aktiv mitgestaltet wurden. Diese stellten sich mit ihrer Arbeit und ihren Projekten vor: Katharina Pelosi gehört zum feministischen Kollektiv Swoosh Lieu. Die Mitglieder arbeiten gemeinsam arbeiten im Bereich der künstlerischen Technik und erkämpfen sich dort ihre Räume, um Frauen* dort sichtbarer zu machen. Es folgt Simone Dede Ayivi, die als Autorin, Regisseurin und Performerin tätig ist. Sie zeigte den Trailer ihres Projekts First Black Woman in Space, in dem sie eine feministische, intersektionale Perspektive forciert. Karola Gramann und Heide Schlüpmann vom Verein Kinothek Asta Nielsen e.V. schaffen mit ihrer Arbeit eine Plattform für Frauen* in der Filmarbeit. Sie referierten über ihr Anliegen die Filmgeschichte und Gegenwart von Frauen* in der Öffentlichkeit sichtbarer zu machen und bieten in ihrer Arbeit unter anderem ein lesbisch-queeres Filmprogramm an. Bárbara Carvalho ist Teil des Antagon Theater Kollektivs sowie des Vereins Protagon e.V. Sie organisierte das Frauen*Theater-Festival in Frankfurt, das Teil des Magdalena Projects ist, ein internationales Netzwerk für Frauen* im zeitgenössischen Theater.

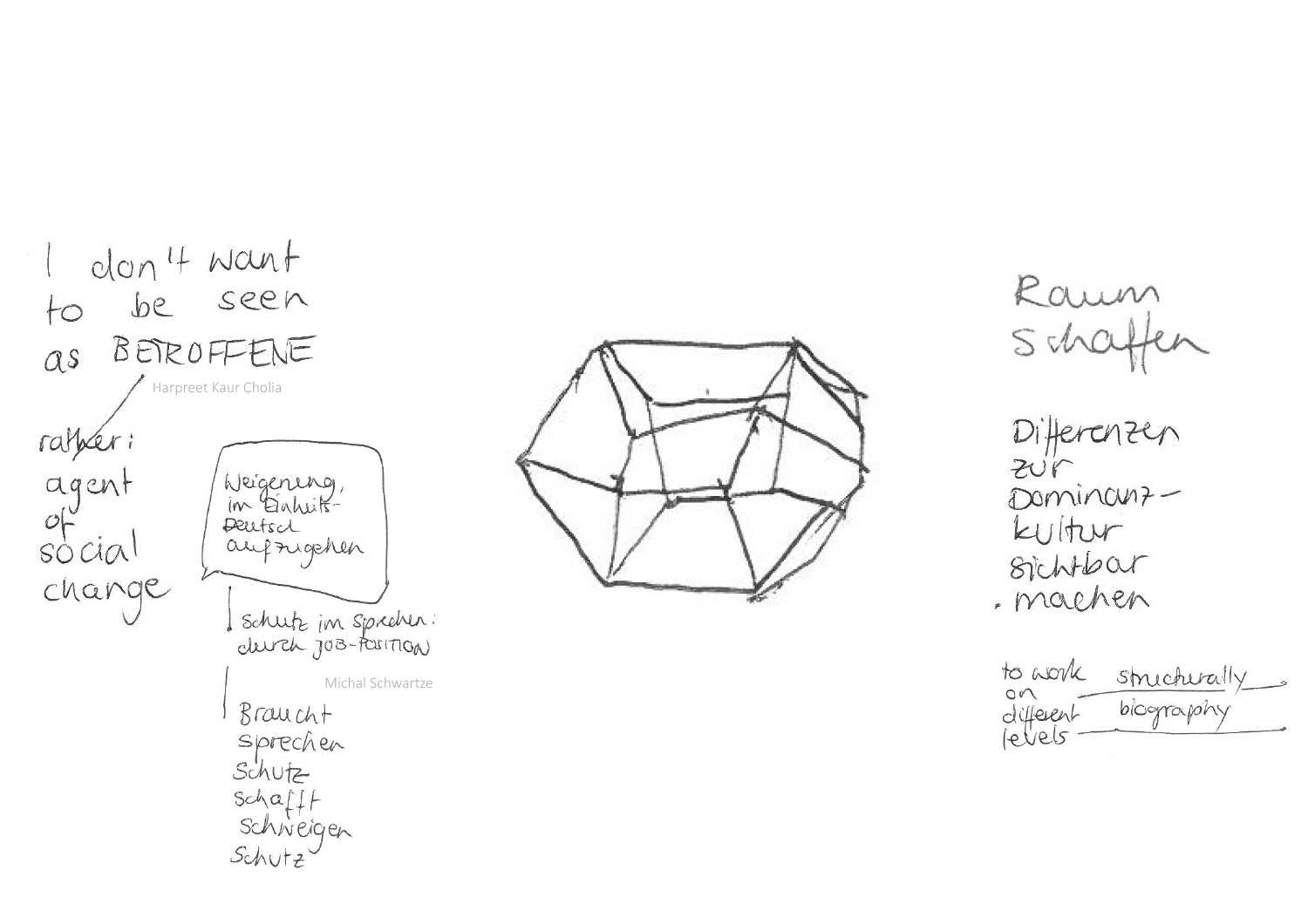

Zusammen mit den Workshop-Teilnehmer*innen unterschiedlichster Generationen gingen die fünf Impulsgeber*innen der Frage nach, wie gemeinsame Räume geschaffen werden können, um aus der Defensive herauszukommen? Die ältere Generation merkte an, dass es in den 70er Jahren leichter war, Räume für sich zu erkämpfen und zu besetzen. Außerdem sei es wichtig, Vorbilder für nachkommende Generationen zu liefern und gleichzeitig auch die Perspektive zu wechseln und Räume für jüngere Menschen zu schaffen.

Kritisiert wurden von einigen Teilnehmer*innen den Fokus nicht nur auf die defensive Position zu legen, sondern sich vielmehr gegenseitig zu bestärken und die gemeinsame Kritik zu kollektivieren. Wie also können diese Kämpfe im Kollektiv weitergeführt werden? Statt die eigenen Kämpfe innerhalb der Institutionen zu führen, sei es viel wichtiger, sich autonom außerhalb der Kulturinstitutionen zu organisieren. Um als Bewegung groß zu werden und gemeinsam solidarische Praxen und Allianzen zu initiieren, könne man nicht mehr in vielen, kleinen Splittergruppen agieren, sondern gemeinsam mehr bewirken. Dabei wurde angemerkt, dass das auch im Sinne von self-care zu verstehen sei. Es müsse kritisch darüber nachgedacht werden, ob Feminist*innen ihre Energie „in die Institutionen geben“ oder nicht. Das Interesse an kollektiven Arbeitsweisen und der Vernetzung untereinander war groß. Eine Möglichkeit dafür bieten heutzutage die sozialen Medien, in denen marginalisierte Gruppen Sichtbarkeit erlangen können. Gleichzeitig gibt es aber auch die Angst, gesehen zu werden. Denn wer sich sichtbar macht, macht sich möglicherweise zur Zielscheibe, ergab die Diskussion. Trotz dieser Bedenken, wurde die Notwendigkeit einer Form von Radikalisierung der jüngeren Generation gefordert. Zuletzt wurde nochmals der Wunsch der Teilnehmer*innen nach einem gemeinsamen Raum geäußert, beispielsweise ein Dachverband als Plattform für Austausch und Vernetzung.

– von Lea Sherin Kübler

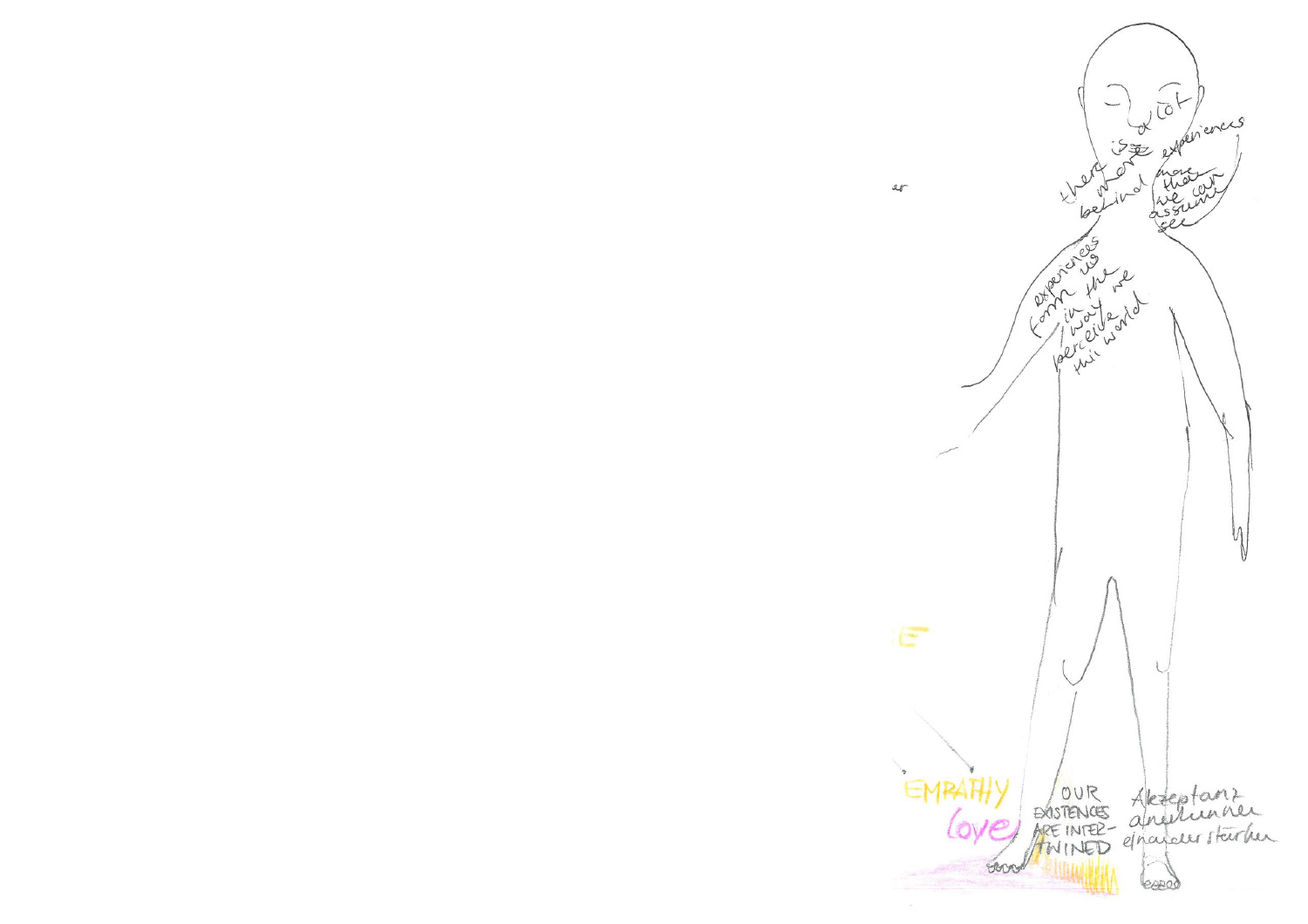

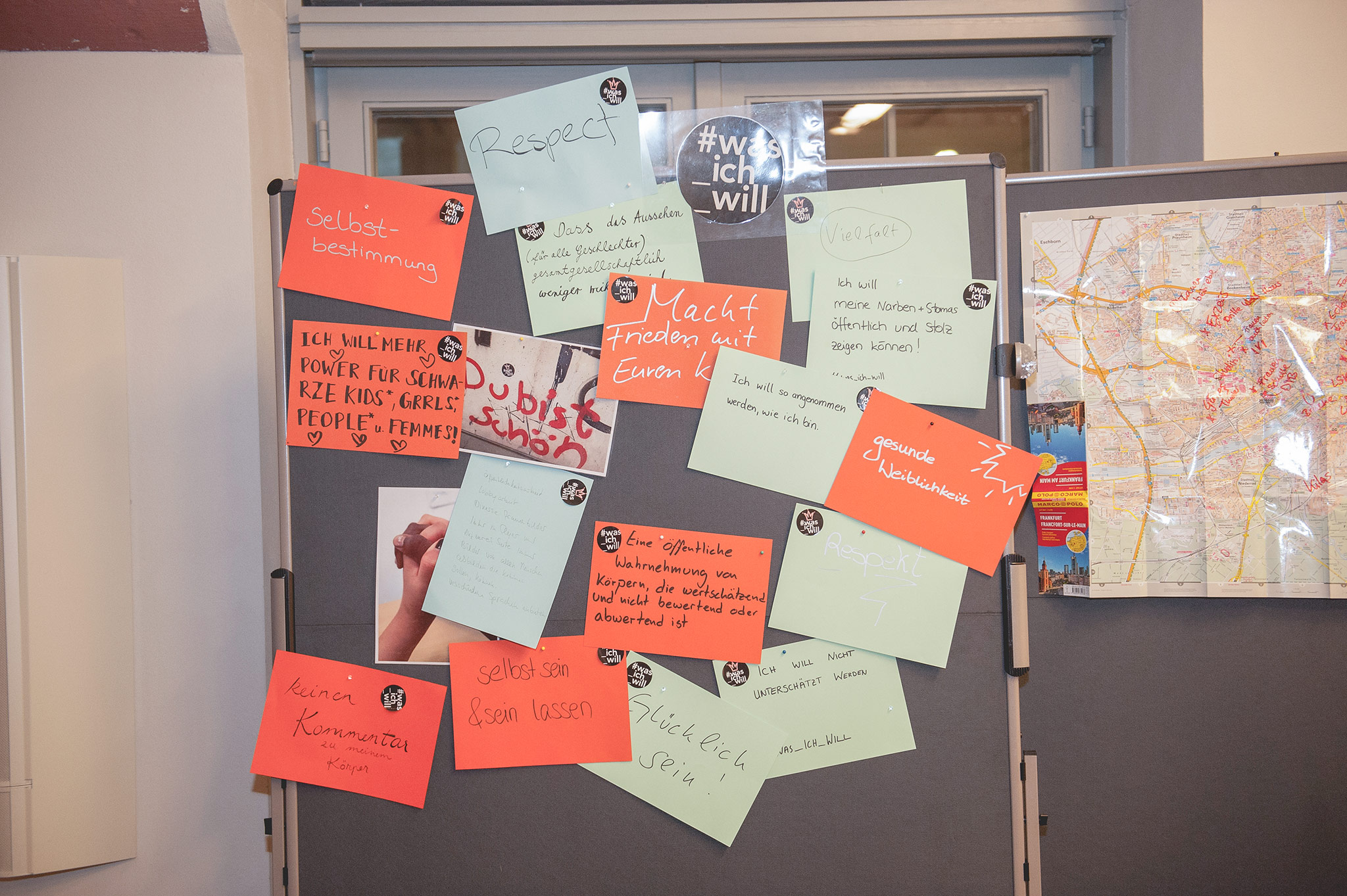

My body my choice

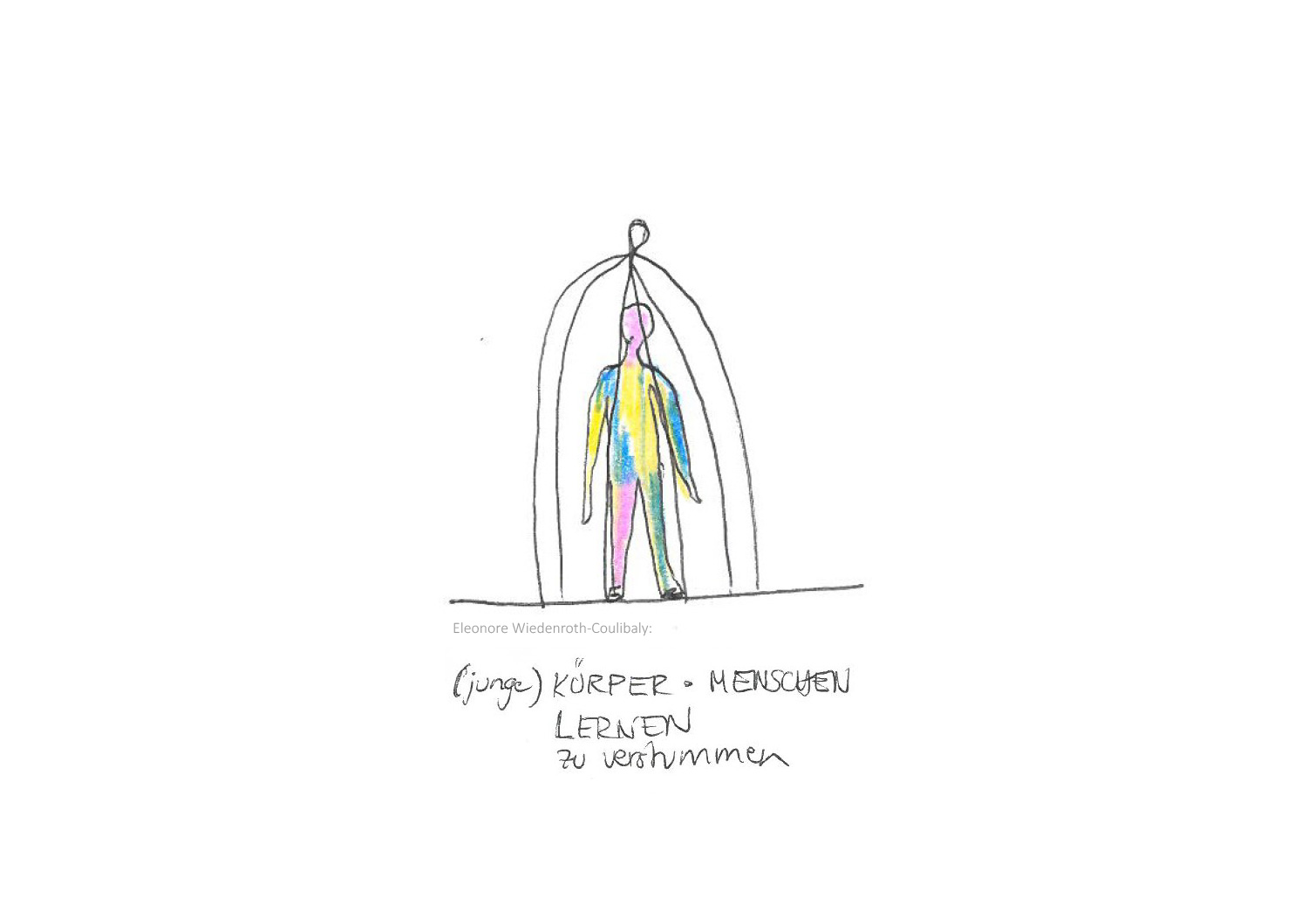

Der Workshop bestand aus drei thematischen Blöcken. Das erste Thema, Essstörungen, behandelten das intergenerationale Duo des Frankfurter Zentrums für Ess-Störungen, bestehend aus Katharina Avemann und Siegrid Borse. Zentral für die Frauenbewegung war und ist das Thema deswegen, da weitestgehend Mädchen* und Frauen* von Essstörungen betroffen sind. Die Auseinandersetzung mit den zugrundeliegenden soziokulturellen Bedingungen ist Teil der Arbeit des Zentrums. Gerade in Zeiten des Internets erhöht sich der Druck junger Menschen sich ständig perfekt zu inszenieren, was nicht selten zu starken Belastungen führt. Verstärkt konzentrieren sich die Referent*innen deshalb auf Präventionsprogramme und Gesundheitserziehung für Jugendliche. Anknüpfen können die Mitarbeiter*innen stets an die Erfahrungen der Kolleg*innen vorangegangener Generationen. Insgesamt liegt der Fokus heute jedoch nicht mehr nur auf der medizinischen Versorgung von Mädchen* und Frauen* mit Essstörungen, sondern primär auf der Prävention. Außerdem ist das Thema heutzutage Teil eines gesellschaftlichen Diskurses geworden, so die Referent*innen. Des Weiteren referierten Avemann und Borse über ihre therapeutische Arbeit und den zugrundeliegenden Psychoanalytik von Susie Orbach, die u.a. den Anti-Diät-Ansatz entwickelte.

Im zweiten Teil des Workshops stellte Angelika Zollmann die Arbeit des ehemaligen Feministischen Frauengesundheitszentrum(FFGZ) vor. Ziel der Gründer*innen war es Raum zur „Rückeroberung des Wissens über den eigenen Körper“ zu schaffen. In Selbstuntersuchungs- und Selbsterfahrungskursen begaben sich die Frauen auf die Suche nach der eigenen Identität. Stets Begriff das Zentrum die eigene Arbeit auch als eine politische, indem sich z.B. klar gegen den §218 positioniert und illegale Abtreibungsfahrten nach Holland organisiert und medial inszeniert wurden. Historisch geht die Gründung des FFGZ auf die Frauenbewegung zurück. Die zu Gründungszeiten noch aktiven selbstverwalteten Strukturen wichen aufgrund der zunehmenden Professionalisierung und auch die Gruppenkonzepte wurden durch Einzelberatung ersetzt. 2013 wurde das FFGZ geschlossen. Die 15 noch aktiven Frauenzentren in Deutschland haben sich mehr und mehr zu Dienstleister*innen entwickelt, die von öffentlichen Geldern abhängig sind, so Zollmann. Dennoch ist es wichtig ihre Arbeit (vor allem gegen rechts) zu verteidigen.

Der dritte Teil von Christelle Nwendja-Ngnoubambu wurde mit einer kritischen Auseinandersetzung mit weiblichen Schönheitsidealen eingeleitet: Dünn, weiß, langhaarig und makellos, soll sie sein, die „Idealfrau“. Was es bedeutet diesem Ideal nicht zu entsprechen, kennen wohl die meisten. Die Referentin thematisierte dies in Bezug auf dicke Frauen*: Dicke Frauen* werden aufgrund ihres Körpers oft als ungesund, dumm oder nicht durchsetzungsfähig stigmatisiert. Die sich selbst als Fatpositive-Bewegung bezeichnende Bewegung reagiert auf diese Diskriminierung und möchte dicke Menschen darin bestätigen sich richtig, schön und wohl zu fühlen und gegen eindimensionale Schönheitsideale ankämpfen.

Abschließend kann festgehalten werden, dass der Zusammenhang zwischen einem unrealistischen, eindimensionalen Schönheitsideal und daraus resultierenden Essstörungen und Diskriminierungen dicker Menschen deutlich wurde. Die Frauenbewegung befasst sich, damals wie heute, noch immer mit dem Thema Körper und Selbstbestimmung. An die Kämpfe der Zweiten Frauenbewegung, die sexuelle Selbstbestimmung voranzubringen, knüpft die feministische Bewegung an, indem sie das Thema auf Bereiche rund um die Begriffe Schönheit und Aussehen ausweitet.

– von Johanna Zwingmann

Politische Partizipation

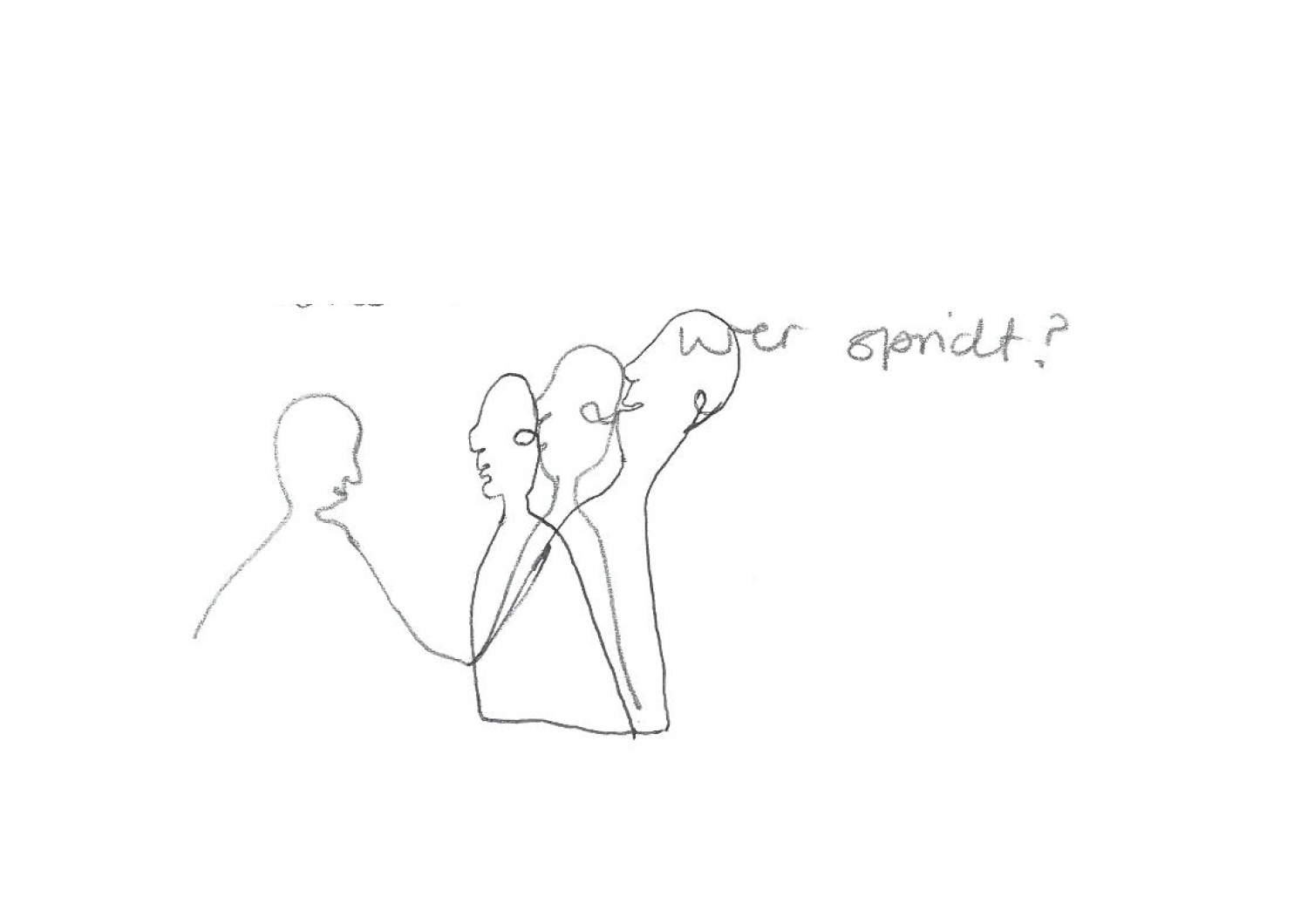

Unter der Moderation von Mechthild M. Jansen kamen im Workshop verschiedene Generationen und Felder zum Thema Partizipation zu Wort. Judith Alema, Dörthe Jung, Christiana Klose, Sinah Klockemann, Vertreter*innen der AF*LR sowie LejlaKurtagic hielten eingangs einen Input zum Thema und diskutierten anschließend gemeinsam mit dem Publikum. Im Kontext eines generationenübergreifenden Dialoges stand die Frage welche politischen Ziele durch die Erste und Zweite Frauenbewegung erreicht werden konnten und inwiefern sich die heutige Frauen*bewegung im Kampf um politische Teilhabe mit alten und neuen Herausforderungen konfrontiert sieht. Eine historische Bilanz zeigt, Partizipation von Frauen* war und ist stets mit einer Raumfrage verknüpft: Frauen*, die sich außerhalb des ihnen zugeschriebenen Raumes (dem Privatem, Häuslichem) bewegen stellten schon immer eine potentielle Gefahr für patriarchale Strukturen und denjenigen, die von ihnen profitieren, dar.

Für Feminist*innen der Zweiten Frauenbewegung stand im Kontext dessen die Frage um eine Institutionalisierung der Frauenbewegung im Fokus. Anfangs noch als reaktionär, patriarchal und vom Nationalsozialismus durchzogen abgelehnt wurde im Laufe der Zeit die Repräsentanz von Frauen* durch Institutionen zunehmend relevanter. Partizipation, so wurde nun zunehmend betont, ist immer auch einem gewissen Machtanspruch verpflichtet. Diese Macht galt es im Zusammenhang mit der Finanzierbarkeit von feministischer Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit einzufordern. Im Zuge dieser Institutionalisierung etablierten sich neben Frauen*räumen auch das Feld der feministischen Mädchen*arbeit. Dies trug dazu bei, dass Gegenräume und neue Entfaltungsmöglichkeiten für Mädchen* geschaffen wurden, die ein wichtiges Mittel der politischen Partizipation von Mädchen* darstellten und noch immer darstellen.

Auch für die heutige Frauenbewegung ist die Frage um Teilhabe und politische Partizipation noch immer zentral. Betont wird im Vergleich zu vergangenen Generationen die intersektionale Perspektive: Feminismus ist queer, antisexistisch, antifaschistisch und antirassistisch und hat somit stets das Ineinandergreifen verschiedener Diskriminierungen im Blick. Partizipation heißt deswegen solidarisch sein und empowernde Räume für allezu schaffen! Dazu zählt auch die Arbeit und das Engagement für und mit Migrant*innen und geflüchteten Frauen*. Wichtig ist es Räume zu schaffen, in denen sie gehört, gesehen und geschätzt werden.

Aus den Kämpfen und Erfahrungen, von denen die Referent*innen berichteten, ging, trotz Unterschieden, hervor, dass jede Generation von Feminist*innen zu ähnlichen Erfahrungen kommt: Protestaktionen auf der Straße, im privaten wie auch im beruflichen Leben sind wichtig um Sichtbarkeit und Reichweite zu erreichen, wirkliche Fortschritte können jedoch vor allem durch die ergänzende Arbeit in Gremien und Institutionen erfolgen.

Ebenfalls festgehalten werden kann, dass sich politische Partizipation von Frauen* zwar nicht im Wahlrecht erschöpfen sollte, allein dies jedoch vielen Frauen* mit Migrations- oder Fluchtbiographie vorenthalten bleibt. Zentral ist im Kontext dessen die Frage welche Partizipationsformen und alternativen Zugänge geschaffen werden können. Dabei spielt auch das Prinzip „Augenhöhe“ eine zentrale Rolle, wonach keine Hierarchien zwischen Feminist*innen entstehen sollten. Partizipation muss immer wieder neu definiert und in einen multiplen Aushandlungsprozess eingebunden werden, der sowohl innerhalb als auch außerhalb von Institutionen autonome Gegen- und Gestaltungsräume einschließt.

– von Melanie Pelaez Jara

Querverbindungen

Der Workshop hatte zum Ziel unterschiedliche Akteur*innen und Gruppen an einen Tisch zu bingen. Dabei sollte die eigene Arbeit und der jeweilige Aktivismus aber auch die allgemeine Situation (queer-)feministischer Arbeit von 1978 bis heute beleuchtet und diskutiert werden. Zentral war dabei die Verbindung zwischen lesbischer, queerer und feministischer Arbeit.

Im ersten Teil des Wirkshops stellten alle Podiumsteilnehmer*innen ihre politische Arbeit vor, zentral war dabei ihr Zugang sowie ihre Erfahrungen des „Aufgenommenwerdens“ des Umfelds. Es folgten vier unterschiedliche biografische Erzählungen, denen gemein war, dass persönliche Erfahrungen und Wahrnehmungen für die politische Arbeit ein Leben lang prägend sind. Für Ulrike Schmauch war die eigene Identifikation als lesbisch zentral für ihr feministisches Engagement. Simin Jampoolad brachte der Mangel an feministischen Migrant*innegruppen, mangelndes Verständnis und Diskriminierungserfahrungen dazu eine eigene Gruppe für Migrant*innen und Geflüchtete zu gründen. Die Vertrete*innen der Fransenbar wollten mit ihrem Veranstaltungsformat eine queerfeministische Perspektive verwirklichen und einen Raum schaffen. SUQ betonten, dass sie das Fehlen von Räumen und einer anschlussfähigen Gruppe motivierte eine eigene politische Gruppe zu gründen.

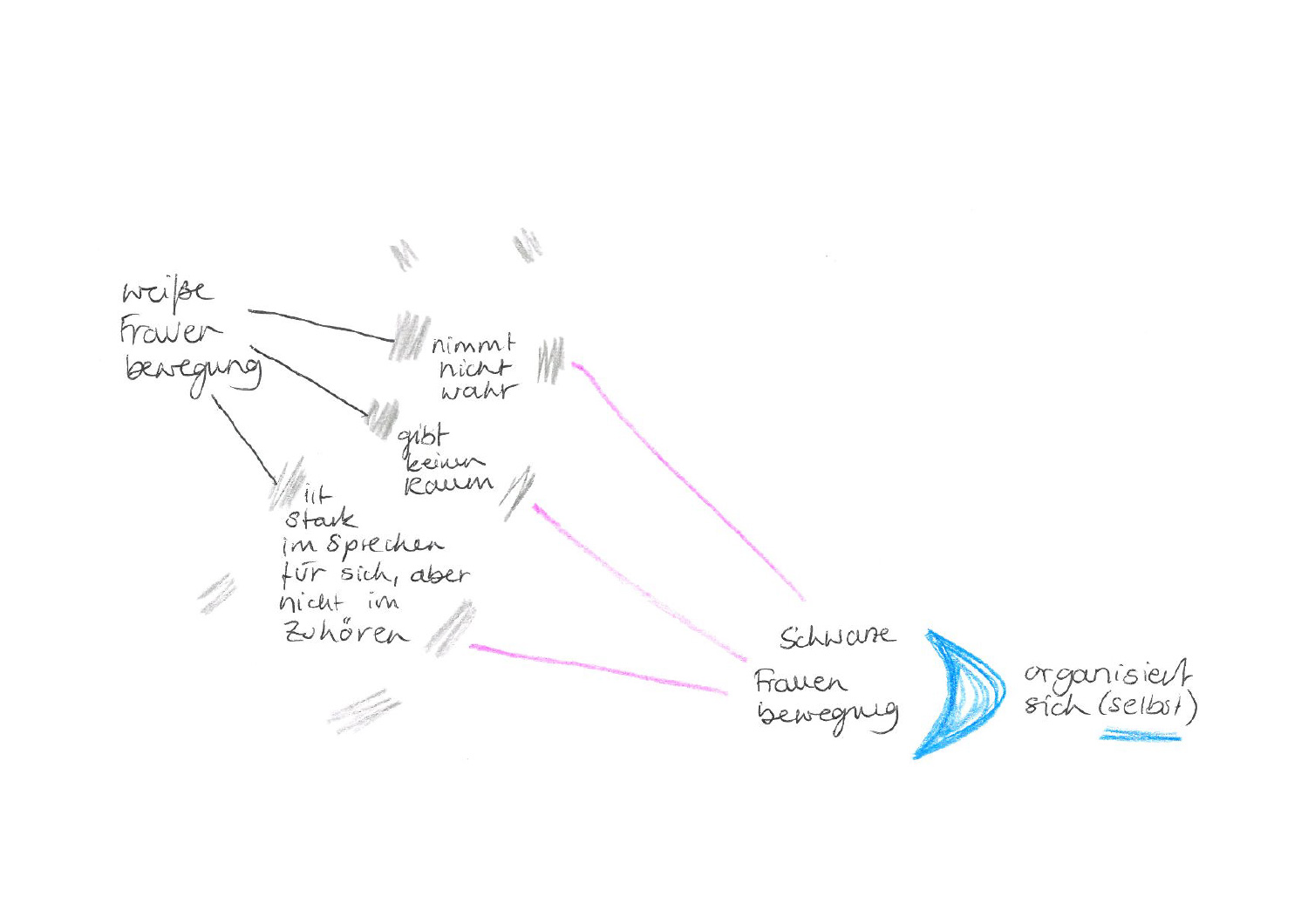

Im zweiten Workshopteil ging es um die Frage der Bedeutung von Orten und Räumen. Einigkeit bestand bei den Teilnehmer*innen darin, dass auch heute noch für Freiräume und Räume an sich gekämpft werden muss. Alle betonten, dass ihr Engagement eng mit dem Kampf für Raum und Sichtbarkeit verbunden ist, jenseits davon wie ihre Einstellungen und Blickwinkel zu und auf Feminismus voneinander abweichen. SUQ, die Fransenbar und Simin Jampoolad übten deutlich Kritik an bestehenden Gruppen, die zu sehr von weißen Feminist*innen geprägt seien und dadurch eine intersektionale Perspektive vermissen ließen. Ulrike Schmauch führte aus, dass es unterschiedliche Betätigungsräume gebe, vom Arbeitsplatz, über private Gruppen bis zur Politik, und, dass es wichtig sei gleichzeitig in aktivistischen Kontexten und politischen Strukturen zu arbeiten. Die Moderatorin Elena Barta (Amt für Multikulturelle Angelegenheiten) zeichnete alle genannten, tatsächlichen, aber auch abstrakteren Orte feministischer, queerer und lesbischer Arbeit in eine Karte Frankfurts ein, um zu visualisieren wie vielfältig und umfassend das Engagement in diesem Bereich ist oder in historischer Perspektive gewesen ist.

Im dritten Teil diskutierten die Referent*innen untereinander und mit dem Publikum. Dabei ging es u.a. um die Frage, was es bedeutet queer-feministisch zu sein und zu arbeiten, welche Abgrenzungen damit einhergehen. Ulrike Schmauch stellte ihre Sicht auf queer-feministische Arbeit im Unterschied zu ihrer differenzfeministischen Sozialisation in den 1970er Jahren dar. Daraufhin schilderten die anderen Teilnehmer*innen ihre Verständnisse des Queer-Feminismus.

Insgesamt wurde deutlich, dass es seit den 1970er Jahren eine Veränderung von Differenzfeminismus zu Queer-Feminismus gegeben hat, die nicht ohne „Verluste“ stattgefunden hat. Eine deutliche Diskrepanz zwischen den feministischen Strömungen ist zu erkennen, jedoch scheinen strukturelle und pragmatische Bündnisse sinnvoll. Während der Differenzfeminismus, klassisch gesehen, weniger auf Intersektionalität und der damit einhergehenden Zusammenarbeit von Feminismus, Antidiskriminierung und Antirassismus gesetzt hat, setzen viele Gruppen heute auf einen Feminismus, der nicht nur für weiße Frauen* kämpft. Alle biografischen Erzählungen verdeutlichten, dass Feminismus nicht im Singular existiert, historische Entstehungskontexte bis heute prägend sind und trotz aller Unterschiede Gemeinsamkeiten vorhanden sind. Es zeigte sich jedoch auch, dass diese Diskrepanz weniger eine Frage der Generationen ist, sondern unterschiedlicher Positionen und Sozialisierungen.

– von Anh Duong und Tim Veith

Your silence won’t protect you

Die Party im Studierendenhaus, einem feministisch bedeutenden Ort in Frankfurt, war der krönende Abschluss eines intensiven und empowernden Tages. Mit Unterstützung der Fransenbar und den Mit den Djanes* Swoosh Lieu, Ms. hybreedity uvm. tanzten rund 200 Gäste bis spät in die Nacht.

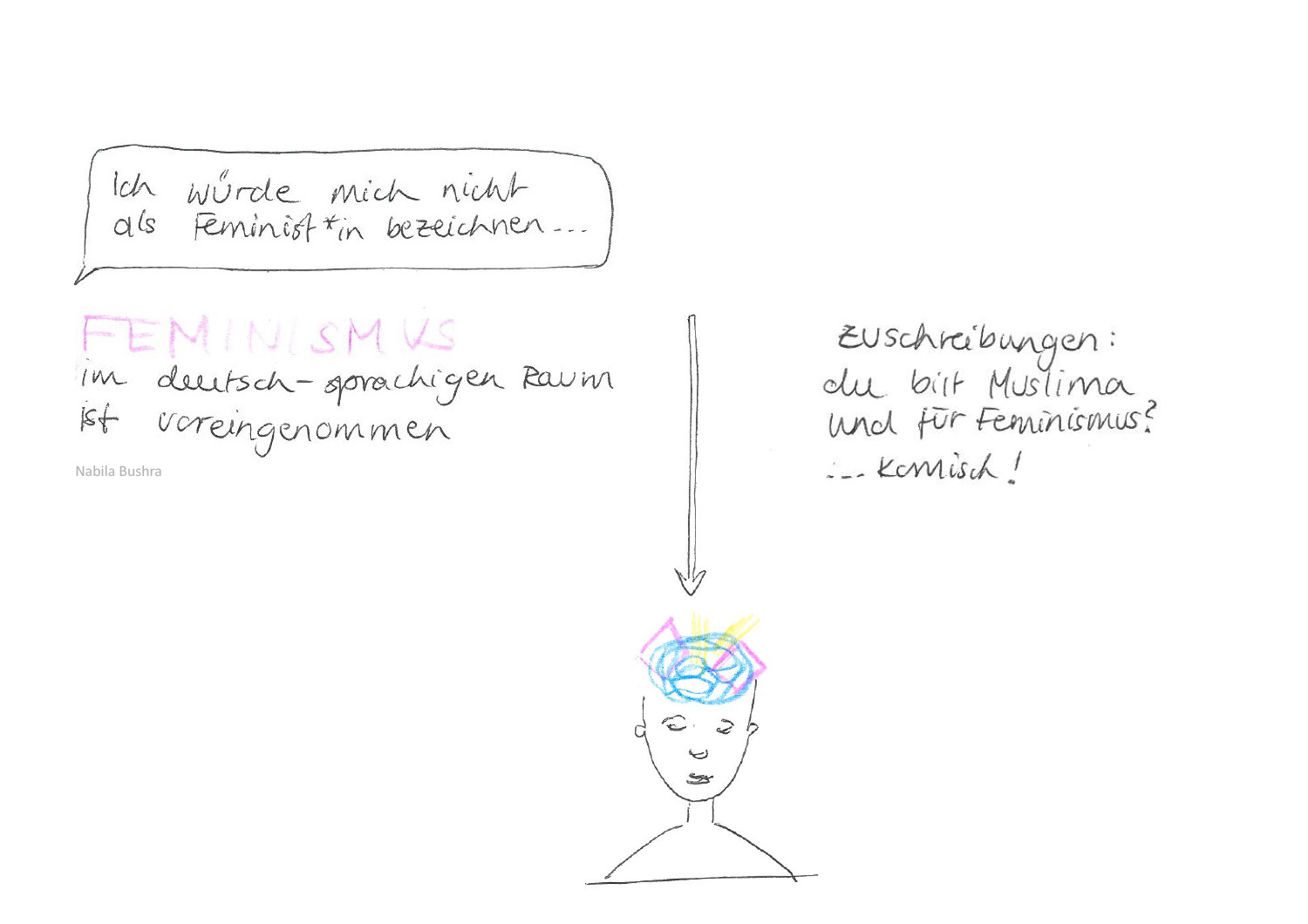

Auf sehr großes Interesse stieß auch der Worldcafé Brunch zum Thema „Feministische (Gegen-) Öffentlichkeiten“, der am dritten Tag stattfand. Rund 150 Teilnehmer*innen nutzten die Gelegenheiten mit Sonja Eismann vom Missy Magazin, der Kabarettistin Idil Baydar oder Aktivistinnen wie Nabila Bushra und Nicole von Horst darüber zu diskutieren, wie feministische Perspektiven in öffentliche Debatten gebracht und verankert werden können.

Begeistert waren die der Teilnehmend vor allem in Bezug auf den Aspekt der Vielfalt (sowohl in Bezug auf die Referent*innen, als auch Themen). Toll fanden die Teilnehmer*innen außerdem die Diskussionskultur, die lebensnahen Themen, die tollen anwesenden Frauen* und die abgebildete Diversität.

Chancen, die sich für die Teilnehmer*innen aus der Veranstaltung ergeben sind an erster Stelle das Zurückgreifen auf Erfahrungswerte und das voneinander lernen. Ebenfalls werden Austausch und Dialog als wichtige Chancen gesehen. Ebenso wie die gegenseitige Unterstützung, gemeinsame Aktionen, Gemeinsamkeiten erkennen, Verwobenheit als Stärke u.v.m.

Alle biografischen Erzählungen, sei es der Einzelpersonen oder die Geschichten der Gruppen, verdeutlichten, dass Feminismus nicht im Singular existiert, historische Entstehungskontexte bis heute prägend sind und trotz aller Unterschiede Gemeinsamkeiten vorhanden sind. Es zeigte sich jedoch auch, dass diese Diskrepanz weniger eine Frage der Generationen ist, sondern unterschiedlicher Positionen und Sozialisierungen. Ziel des Dialogs muss es sein untereinander Verständnis zu zeigen, Meinungen sachlich zu erörtern, Missverständnisse abzubauen und damit Dialog überhaupt zu ermöglichen.

Zitat aus dem Workshop „Querverbindungen“

Herausforderungen, die sich aus dem Generationendialog ergeben, sind für einige Teilnehmer*innen an erster Stelle die gegenseitige Wertschätzung. Daran anknüpfend wurden auch der Aspekt des sich gegenseitig Zuhörens und das Entgegenbringen von Respekt als Herausforderungen aufgeführt. Die Etablierung einer Streitkultur, das gemeinsame an einem Strang ziehen steht ebenso an wie das Abbauen von Vorurteilen oder das Aushalten von Spannungen.

Die Teilnehmer*innen benannten unzählige Themen und konkrete Fragestellungen an denen sie gerne weiterarbeiten wollen. Öfter wurden Themen wie Existenzsicherung, Intersektionalität, Frauen und Behinderungen, Allianzen, Feminismus im Alltag oder gesellschaftliche Partizipation genannt.

Fazit: Wir setzen sie fort – feministische Generationendialoge 2021!

Was sind die größten Chancen und Herausforderungen im Generationendialog?

Zitate von Teilnehmer*innen

Chancen

„Auf Erfahrungswerte zurückgreifen /voneinander lernen“

„Aktions- und Organisationsformen (wieder) entdecken“

„bildet Banden“

„Verwobenheit der Kämpfe = die größte Stärke“

„ die Unterschiede und unterschiedlichen Sichtweisen zu einer gemeinsamen Kraft zu entwickeln“

„neuen Mut und Motivation schöpfen“

Herausforderungen

„neue, bessere, digitale, transnationale, bundesweite, intersektionale Vernetzung“

„Streitkultur etablieren“

„sich gegenseitig eine Chance geben! Wir können alle voneinander lernen“

„die Frage nach dem „richtigen“ Feminismus beantworten zu wollen“

„sich in verschiedenen Kämpfen solidarisch unterstützen“

„Dialog aufrechterhalte“

„Vernetzung erkennen und weiter ausbauen“

„ dass die verschiedenen Generationen voneinander lernen können – ohne Vorurteile“

Filmische Dokumentation der Generationendialoge

Von Ursula Schmidt und Vita Spieß

Auftaktpodium

Video auf Vimeo

Vortrag: Dörthe Jung

Video auf Vimeo

Workshops

Video auf Vimeo

Statements

Video auf Vimeo

Erfahrungen

Video auf Vimeo

This is what a feminist looks like – in Frankfurt

Ein Fotoprojekt des Frauenreferats in Zusammenarbeit mit Katharina Dubno (Fotografin)

Um die Kontinuität und Aktualität feministischer Themen und Kämpfe in Frankfurt aufzuzeigen, initiiert das Frauenreferat das Fotoprojekt „This is what a feminist looks like – in Frankfurt“, das in der Zusammenarbeit mit der Fotografin Katharina Dubno umgesetzt wird.

Inspiriert von den Generationendialogen werden wir zeigen: Im Kampf für eine gerechte und vielfältige Welt gibt es viele Mitstreiter*innen.

Es sind Aktivist*innen, Politiker*innen, Menschen aus Institutionen und der gesamten Stadtgesellschaft, die sich in Frankfurt und darüber hinaus für Gleichberechtigung, Frauen*rechte, Feminismus und gegen Sexismus und Diskriminierung engagieren.

Jenseits von Klischees präsentieren sich Frankfurter*innen an Plätzen, die sie in ihren feministischen Kämpfen inspirieren. Sie zeigen uns, wofür sie streiten.

Mit dem Fotoprojekt „This is what a feminist looks like – in Frankfurt“ brechen wir mit Stereotypen und stellen gezielt gängige Annahmen darüber, wie Feminist*innen aussehen infrage.

Die Botschaft der Bilder: Feminist*innen sind vielfältig und ihre Kämpfe finden an vielen Orten statt. Ob im Palmengarten, auf der Straße, am Küchentisch oder in Vereinen und Initiativen.

Neugierig geworden? Die bisher entstandenen Portraits finden sich hier.